|

松川浦には海辺や汽水、ヨシ原を生息場所とする昆虫類が多く、暖地性の昆虫も多いのも特徴ですが、一部に寒地性の種も見られます。さらに、鵜ノ尾岬周辺や大森山のような森林を有することから、里山の昆虫類も多く生息しており、非常に多彩な昆虫相を形成しています。ここでは、松川浦に生息する昆虫の中から、松川浦を特徴づける種を中心に紹介いたします。

|

ヒヌマイトトンボ:体長約25~30㎜。汽水のヨシ原に生息する。国・県レッドデータブック絶滅危惧Ⅰ類。 |

アオモンイトトンボ:体長約32㎜。暖地性の種で、県内では浜通りの海岸付近にだけ生息する。 |

アオヤンマ:体長約70㎜。ヨシが繁茂した沼に生息する。県レッドデータブック準絶滅危惧種。 |

ネアカヨシヤンマ:体長約70㎜。ヨシが繁茂した沼に生息する珍しいヤンマ。松川浦の生息地は北限。 |

カトリヤンマ:体長約65㎜。主に黄昏れ時に飛翔する。県レッドデータブック準絶滅危惧種。 |

マダラヤンマ:体長約65㎜。ヨシが生える沼や湿地に生息。寒冷地性のトンボで浜通りでは稀。 |

ギンヤンマ:体長約70㎜。池や水田周辺に普通に見られるヤンマ。 |

アキアカネ:体長約40㎜。アカトンボの中でも最も個体数の多い種。 |

タイリクアカネ:体長約45㎜。松川浦は県内唯一の産地。県レッドデータブック絶滅危惧Ⅰ類。 |

リスアカネ:体長約40㎜。「リス」は人の名前。県内ではあまり多くない。 |

チョウトンボ:体長約35㎜。チョウのようにひらひらと飛ぶ。県レッドデータブック準絶滅危惧種。 |

カスミササキリ:体長20~25㎜。ヨシ原に生息する。羽の長い長翅型と短い短翅型がある。 |

マダラバッタ:体長20~30㎜。海岸付近の草地や砂浜に生息する。 |

コバネイナゴ:体長30~40㎜。イネの害虫としても知られるイナゴ。 |

オンブバッタ:体長♂25㎜、♀40㎜。メスがオスよりも大きく、上に乗っているのがオス。 |

オオハサミムシ:体長25~30㎜。砂地に棲むハサミムシで、松川浦では砂浜に多い。 |

ヒウラカメムシ:体長7~8.5㎜。松川浦は県内唯一の産地。湿地のイネ科やスゲ類の穂にいる。 |

モンキツノカメムシ:体長12~14㎜。黄色い斑紋が特徴。浜通りでのみ記録されている。 |

アブラゼミ:体長35~40㎜。夏を代表するセミ。個体数は多い。 |

ミンミンゼミ:体長約35㎜。「ミーンミーン」という鳴き声は有名。 |

ニイニイゼミ:体長20~25㎜。松川浦に生息するセミの中では最も早い6月下旬頃から鳴き出す。 |

ツクツクボウシ:体長約30㎜。松川浦に生息するセミの中では、最も遅い10月頃まで鳴いている。 |

ツノトンボ:体長約35㎜。トンボの仲間ではない。触角が長いのが特徴。 |

キバナガミズギワゴミムシ:体長約4㎜。河口付近の石の下などに生息する。 |

ハマベミズギワゴミムシ:体長約4.5㎜。汽水の湿地やヨシ原に生息する。 |

ハマベエンマムシ:体長2.5~4㎜。砂浜の砂の中に生息する。 |

ウミベアカバハネカクシ:体長10~12㎜。砂浜に打ち上げられた海藻やゴミ、流木の下などに生息する。 |

ホソケシマグソコガネ:体長約3㎜。砂浜のイネ科植物などの根際に生息する。 |

ニセマグソコガネ:体長3.5~4.5㎜。砂浜のイネ科などの根際に生息する。 |

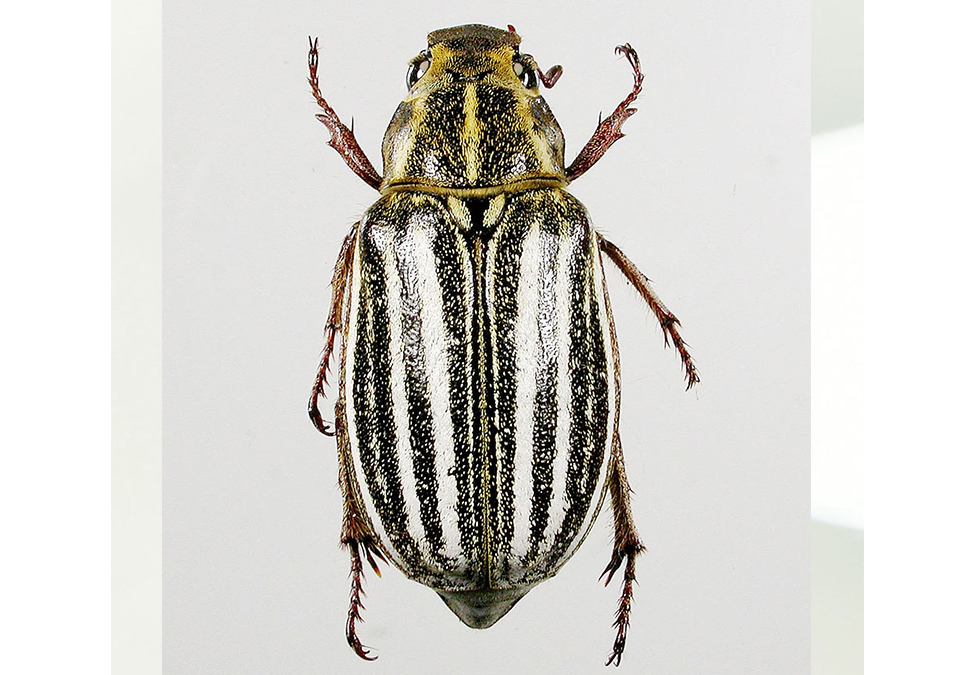

シロスジコガネ:体長約30㎜。海岸の松林周辺に多い。 |

ハマヒョウタンゴミムシダマシ:体長約5㎜。砂浜の砂の中に生息する。 |

クロカミキリ:体長約20㎜。松林に生息する。明かりに良く飛来する。 |

オオルリハムシ:体長10~15㎜。湿地に生息する。県レッドデータブック準絶滅危惧種。 |

トビイロヒョウタンゾウムシ:体長5~10㎜。砂浜のイネ科植物などの根際に生息する。 |

クロアゲハ:前翅長45~65㎜。オスには後翅に白い斑紋があるが、メスにはない。 |

アオスジアゲハ:前翅長30~45㎜。暖地性のチョウで、県内では浜通りでのみ定着している。 |

モンシロチョウ:前翅長25~30㎜。キャベツやダイコンなどの害虫として有名なチョウ。 |

アサマイチモンジ:前翅長約30㎜。良く似た種にイチモンジチョウがいる。鵜ノ尾岬周辺に多い。 |

コムラサキ:前翅長約35㎜。湿地周辺に生えているヤナギの木周辺を飛翔している。 |

ホタルガ:前翅長20~25㎜。昼間活動するガで、大森山や鵜ノ尾岬周辺で見られる。 |

※前翅長(ぜんしちょう):前ばねの付け根から先端までの長さで、チョウやガの大きさを示すのに用いる。

※写真提供:谷野泰義(キバナガミズギワゴミムシ)、標本提供:齋藤修司(ハマベミズギワゴミムシ、ハマベエンマムシ、ウミベアカバハネカクシ、クロカミキリ)

|